“Outil, moyen et objet d'apprentissage”

Mis à jour le 18.11.25

min de lecture

Longtemps considéré comme un obstacle aux apprentissages, le corps prend toute sa place à l’école maternelle, à la fois vecteur d’autonomie, de confiance et de réussite. Chaque geste est une expérience nouvelle pour comprendre le monde.

Marie Gaussel est chargée de recherche au service Veille & Analyses au sein de l’Institut français de l’Education de Lyon, auparavant enseignante de sciences physiques et enseignante documentaliste. Elle a publié un dossier sur le corps au cœur des apprentissages dans l’Edubref de décembre 2024.

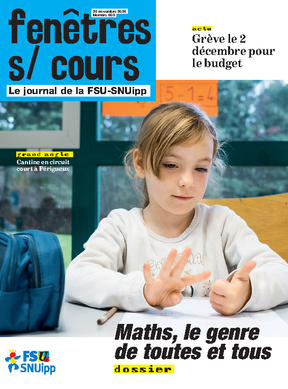

©Hidalgo/Naja

©Hidalgo/Naja

ON A SOUVENT TENDANCE À DISTINGUER CORPS ET ESPRIT, VOUS ESTIMEZ AU CONTRAIRE QU’IL FAUT CONSIDÉRER LE CORPS COMME UNE ENTITÉ GLOBALE. POURQUOI ?

Cette distinction apparaît dans les écrits de René Descartes où l’esprit est valorisé de manière presque divine tandis que le corps est péjoré par son aspect animal, instinctif. Pourtant, ce dualisme est remis en cause dès les années 1970 par des travaux de sociologie, d’anthropologie et d’ethnologie. Ainsi Marcel Mauss et Maurice Merleau-Ponty définissent le corps comme une entité globale permettant des apprentissages cognitifs autant qu’émotionnels et sensibles.

Des comportements et attitudes considérés comme naturels tels que marcher, bouger, parler sont en fait construits et « incorporés ». Le sociologue Pierre Bourdieu nomme ce concept « habitus ». Il se construit différemment selon la classe sociale ou le genre. Par exemple, les élèves de classe sociale favorisée adoptent davantage des postures considérées comme adéquates pour apprendre. Les sociologues ont mis en avant la nécessité de prendre en compte l’habitus mais aussi la façon dont les modalités de l'école « s'impriment » dans les corps, c’est-à-dire laissent leurs marques. On parle alors d’« incorporation ».

À QUELS ENJEUX POUR L'ÉLÈVE RÉPOND LE FAIT D'ENVISAGER LES DEUX IDENTITÉS EN COMPLÉMENTARITÉ ?

Les représentations, souvent inconscientes, que l’on se fait des postures du corps ne correspondent pas forcément à la réalité. À l'école, le corps est plutôt considéré comme un obstacle à maîtriser. La forme scolaire classique dessine des élèves attentifs, réactifs, assis pour bien apprendre. Or, ce n'est pas parce qu’un élève bouge ou qu’il est avachi qu’il n’apprend pas. L'enjeu est donc de faire évoluer ces représentations.

Les élèves apprennent d’abord par le ressenti et l’expérience. Ils n’ont pas un corps, ils sont leur corps. Certains domaines engagent davantage le corps, comme les arts, l’expression orale ou l'éducation physique ou sportive. Par exemple, pour jouer au foot-ball, l’élève doit aussi apprendre à se repérer dans l’espace. Tout ne se passe pas de façon consciente. Les réflexes cognitifs se développent en jouant. C’est dans cette discipline que le corps semble le plus valorisé, parfois de façon inégalitaire pour ceux qui n'auraient pas les mêmes aptitudes et ne seraient pas à la hauteur des attendus sportifs.

“Les élèves apprennent d’abord par le ressenti et l’expérience”

EN QUOI LE CORPS PEUT-IL ÊTRE UN VECTEUR D'APPRENTISSAGE ?

Des approches scientifiques, comme la proxémie, étudient l’impact des distances et des déplacements dans les interactions. Des espaces différenciés, permettant plusieurs types d’interactions, de postures et permettant le mouvement, dans lesquels les élèves sont amenés à se repérer et qui évoluent en fonction de leurs besoins, favorisent les apprentissages. Plusieurs recherches montrent que si le corps est trop contraint, cela a aussi une influence sur le bien-être des élèves.

Les expériences, positives ou négatives, peuvent marquer le corps comme des cicatrices invisibles. Le corps est aussi un vecteur d'enseignement. Le corps de l’enseignant, comme celui des autres adultes dans la classe, est présent pour faciliter l'apprentissage, que ce soit par sa position au sein de la classe, ses intonations, ses mouvements, ses gestes, voire ses regards.

QUELLES PRATIQUES EN MATERNELLE ET POUR QUELS ATTENDUS ?

Le corps est mobilisé comme support concret pour conceptualiser des notions abstraites. Ainsi, en géométrie, les élèves peuvent se déplacer en traçant des formes ou jouer au miroir pour la symétrie. Pour l'apprentissage de l'alphabet, les élèves peuvent associer à chaque lettre un son, une image et un geste, tel qu’un geste serpentin pour le « s » afin de faciliter la mémorisation.

Sur le plan pédagogique, il est important de proposer des situations variées où le corps est à la fois outil, moyen et objet d'apprentissage, d'alterner des phases d'action et des temps de verbalisation pour ancrer la conscience corporelle. Sur le plan des apprentissages, les élèves de maternelle développent leur perception de leur propre corps, construisent leur image de soi, tout en améliorant leurs capacités motrices et sensorielles.