"L’école française est intégrative”

Mis à jour le 20.12.21

min de lecture

De quoi l'école a besoin pour être inclusive. Enjeux de l'inclusion.

Alexandre Ployé est maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Paris Est Créteil. Il est responsable du parcours de master « École inclusive » à l’Inspe de Créteil.

Les lois de 2005 et de 2013 ont-elles permis de rendre l'école inclusive ?

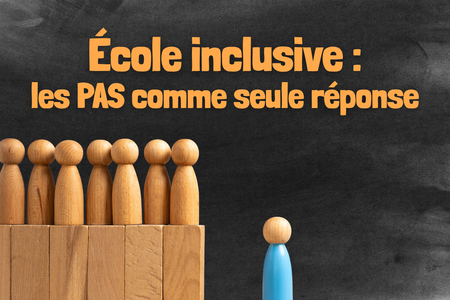

La loi de 2005, qui n’évoque pas directement l’inclusion scolaire, est extrêmement importante car elle permet de penser un cadre à partir duquel l’idée d’inclusion pourra se déplier. Ce cadre, c’est l’idée que la scolarisation en milieu ordinaire, dans l’école de quartier est de droit pour tous les enfants. En le posant, la France a essayé de rattraper un retard important sur la prise en considération du handicap. L’usage du mot inclusion remonte essentiellement à 2013, même s’il apparaît en 2010 lors de la transformation du “I” de CLIS en inclusion à la place d’intégration. Pour autant, il n’y a eu ni travail d’information ni de formation à destination des enseignants et enseignantes. C’est comme si le ministère avait cru au pouvoir magique des mots pour qu’à partir du changement du sens d’une lettre, l’école change dans son ensemble. L’école inclusive est donc née en catimini avant d’être décrétée officiellement en 2013. Pourtant, on ne peut pas encore parler d’école inclusive. La portée des changements reste à la marge. Je qualifierais plutôt l’école française d’intégrative car les dispositifs spécialisés persistent, voire se multiplient, contrairement à une école parfaitement inclusive. Nous sommes, certes, dans un processus, mais ce processus reste tout de même largement inachevé.

De quoi a besoin l'école pour être inclusive ?

Elle a besoin d’être repensée structurellement. On ne peut faire l’économie d’une révolution structurelle si on ambitionne une transformation de l’école, sinon nous restons dans le slogan. Dans un premier temps, il faudrait aller vers l’intégration progressive des dispositifs médico-sociaux dans l’école ordinaire, des dispositifs spécialisés dont le médico-social qui scolarise des milliers d’élèves hors de l’école. L’école doit donc devenir suffisamment flexible pour que tous les jeunes puissent y être scolarisés à un moment ou à un autre, quitte à imaginer que les plateaux techniques du médico-social s’installent dans les murs de l’école. C’est le choix qu’a fait le Portugal, par exemple. Il s’agirait donc de redéployer les moyens spécialisés dans l’ordinaire. Dans un second temps, il faut en terminer avec la logique de la classe d’âge et fonctionner en cycle en mettant en place une vraie accessibilisation scolaire qui permette de répondre à des besoins larges dans la classe. Moins les dispositifs seront sclérosés, moins nous aurons à travailler la difficulté scolaire par l’orientation. Aujourd’hui, les dispositifs de l’école ne permettent pas à tous les enfants de réussir ; alors ceux qui échouent, on les oriente. C’est parfaitement anti-inclusif. Le troisième point, qui est fondamental, c’est la formation des enseignants et enseignantes. On ne peut prétendre que ces derniers puissent développer une culture de l’inclusion par l’injonction. Il ne suffit pas de piloter par le haut, avec des logiques d’experts qui vous disent de consulter telle circulaire ou de vous former sur une plateforme numérique. On ne peut imaginer que ces injonctions suffisent à transformer l’école. Il faut favoriser par la formation un effort d’acculturation dans les collectifs de travail. Tant que cela viendra du haut, cela ne suscitera que des attitudes contraires. Plus on sera dans une logique néolibérale d’un management descendant et un peu cassant, plus l’école inclusive suscitera des reproches.

L'inclusion n'a-t-elle pas pour vocation de réduire ces inégalités ?

Une école inclusive n’est pas une école pensée seulement pour les élèves en situation de handicap. Une école inclusive est une école qui casse toutes les représentations défectologiques, négatives et qui s’attaque à tous les a priori et les déterminismes sociaux. C’est une école de l’égalité. C’est une école qui se ressource sur ses finalités originelles, une école qui fait en sorte que tous les enfants réussissent, quels que soient leur naissance, leur origine, leur milieu social. Et puis, la première inégalité est de ne pas aller à l’école, fait auquel s’attaque le principe d’une égalité inclusive. Du fait de l’incapacité de l’école à s’adapter au handicap de certains, des milliers d’enfants ne sont pas scolarisés aujourd’hui.

Quels sont les véritables enjeux pour l'école de l'inclusion scolaire ?

L’école inclusive est une école qui remet au cœur de ses pratiques l’idée du droit universel à l’éducation, à la scolarisation et à l’émancipation par l’éducation. Rien que pour cela, ça vaut le coup. Ce n’est pas un outil de management autoritaire de l’école, c’est d’abord le ferment d’une révolution pédagogique qui redonne au métier son sens premier, permettre l’émancipation démocratique des classes les plus laborieuses. Pour que cela fonctionne, les collectifs enseignants doivent s’emparer de la question.